기억 없이는 자신이 누구인지도 알 수 없고, 합리적 추론도 불가능하며, 벽에 못을 박는 간단한 일조차 해낼 수 없다. 기억은 이처럼 우리가 살아가는 데 필수불가결하다. 그러나 기억을 정의하기는 어렵다. 기억과 망각의 비밀을 푸는 일은 더 말할 나위 없다. 기억은 비밀스러운 미로이며 미궁이다.

'은유로 본 기억의 역사'를 쓴 네덜란드 심리학자 다우어 드라이스마는 '나이 들수록 왜 시간은 빨리 흐르는가'에서 해박한 지식과 시적인 감수성, 예리한 관찰력으로 데자뷔, 생체시계, 사방 증후군 등 '자전적 기억'에 관한 흥미로운 주제들을 펼쳐 보인 바 있다.

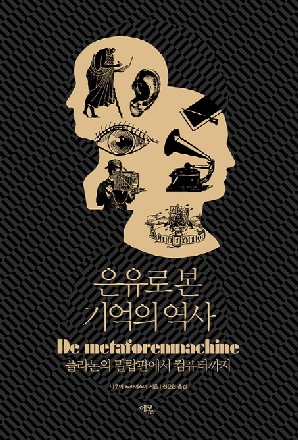

이 책은 드라이스마의 박사 학위 논문이자 첫 번째 저술로 '은유'라는 독창적인 관점을 통해 기억심리학의 역사를 흥미진진하게 재구성한다.

이 책에서 은유는 기억의 역사를 새로운 눈으로 바라보게 해주는 유용한 도구로서 재발견된다. 그런데 왜 '은유'인가? 기억은, 혹은 마음의 세계는, 비유의 힘을 빌리지 않고는 설명할 수 없는 대상이기 때문이다.

드라이스마는 여러 시대에 걸쳐 철학자와 심리학자들은 기억을 이해하려는 방편으로 은유를 사용했다고 말한다. 이 책은 고대로부터 현대에 이르기까지 그런 기억의 은유를 찾아 나서는 여정이다. 기억 이론의 역사는 기억을 설명하기 위해 사용한 은유의 역사이기도 하다는 것이 글쓴이의 생각이다.

플라톤의 '새장', 아우구스티누스의 '동굴'과 '궁전', 플러드의 '기억 극장', 카루스의 '미궁', 프로이트의 '신비스런 글쓰기 판', 그리고 현대에 와서 기억의 은유는 신기술에 경도된다.

드레이퍼의 '사진', 귀요의 '축음기', 판 헤이르던과 프리브램의 '홀로그램', 러멜하트의 '신경망'. 기억을 수식하고 심지어 대체하는 이 은유들은 기억과 망각에 대한 인류의 생각을 반영한다. 정준형 옮김, 368쪽, 1만7500원, 에코리브르