18일 금융당국에 따르면 금융위원회는 보건복지부와 함께 건강보험 보장 확대에 따른 실손보험 손해율(보험사가 받는 보험료 대비 지급하는 보험금의 비율) 하락효과를 분석하고 실손보험 구조의 전면 개편을 검토할 방침이다.

이와 관련 금융감독원은 이른바 '문재인 케어'가 실손의료보험에 미치는 영향을 분석하고, 9월 안에 보험사들의 실손보험료 책정이 적절했는지에 대한 감리를 마칠 계획이다.

복지부 보장성 강화대책을 보면 2022년까지 치료에 필수적인 비급여(환자 본인 부담 100%)에 단계적으로 건강보험이 적용된다.

의학적으로 필요한 모든 비급여는 환자 본인이 비용을 차등 부담하는 조건으로 예비적으로 보험급여를 적용하는 게 골자다.

예비급여 추진 대상 비급여항목은 3800여개로, 환자의 경제적 부담이 큰 검사나 수술인 자기공명영상장치(MRI), 초음파, 다빈치 로봇수술 등이 대표적이다.

다만 환자 부담비율은 전체 비용의 30∼90%로 일반 건강보험보다는 높다.

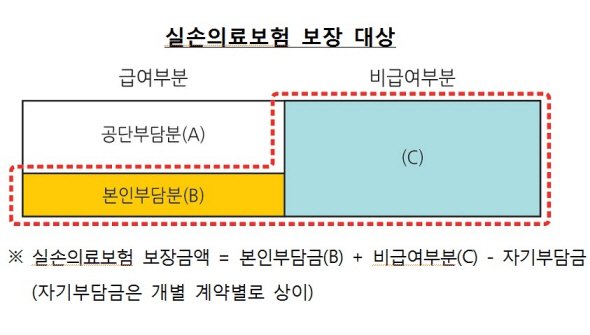

실손보험은 국민건강보험에서 지급하지 않는 여러 비급여 항목을 보장해주는 상품이어서 복지부의 정책에 따라 비급여가 전부 급여화하면 구조 개편은 불가피하다. 공공의 건강보험과 민간 보험이 중복될 수 있어서다.

때문에 실손보험은 예비급여 추진 대상을 중심으로 환자 부담을 보장하는 형식으로 재편될 것으로 업계는 판단하고 있다.

보험연구원 사회안전망연구실장은 "건강보험 보장이 확대되지만 재정여건상 예비급여 항목의 대다수는 환자 부담이 80~90%에 이를 것"이라며 "앞으로 실손보험은 예비급여 항목의 환자 부담을 보장하는 식으로 바뀔 것"이라고 내다봤다.

보험업계는 실손보험 구조 개편이 인위적인 가격 통제로 이뤄지지는 않을까 우려하는 분위기다.

앞서 국정기획자문위원회는 지난 6월 4대 중증질환의 보장성 강화와 3대 비급여 항목의 급여 전환에 따른 민간 보험사의 반사 이익 추정 규모는 5년간 1조5244억원에 이른다고 발표했다.

이에 대해 업계는 과잉 진료와 의료 쇼핑 등으로 되레 실손보험료의 손해율이 치솟아 영엽적자를 벗어나지 못하고 있다고 맞섰다.

지난해 기준 실손보험 보유계약 건수는 3300만건 이상으로 국민의 약 65%가 가입했지만 보험료는 매년 20% 안팎으로 올랐다. 손해율 100%를 훌쩍 넘어 120%까지 치솟았기 때문이다.

한 보험사 관계자는 "실질적으로 손해율이 떨어지고 가격을 내리는 것이 아닌 건강보험 확대로 혜택을 본 효과를 어림잡아 전망해 이를 보험료에 반영하라는 것은 부당하다"고 목소리를 높였다.

금융당국 관계자는 "건강보험 보장을 확대해도 실손보험료가 계속 오르는 것은 문제가 있다"며 "정부는 불필요한 의료비 증가를 억제할 수 있도록 건강보험과 실손보험의 관계를 재정립하는 방안을 추진할 것"이라고 말했다.