아이디어는 일본의 전통적인 시 창작 기법에서 나왔다. 몇 사람이 차례대로 돌아가면서 쓰는 것이 '연시(連詩)'라면, '대시'는 둘이 주고받는 시다. 시인들이 얼굴을 맞대고 며칠 동안 같이 생활하면서 쓰는 게 보통이지만, 이번에는 번역자인 요시카와 나기를 중심에 두고 e-메일로 진행됐다.

'아버지에게 물려받은 조선백자 항아리/ 역사가 흠집을 남겼는데도/ 항아리는 여전히 아름답다/ 가을. 항아리는 아담한 들꽃을/ 말없이 그러안고 있다'(다니카와 슌타로)

'간밤에 문득 이슬비 스쳐 가더니/ 소나무에도 새파랗게 물이 오르고/ 동백도 벙긋이 입을 벌리기 시작했다./ 이 모습 새롭게 항아리에 새겨/ 바다 건너 벗들에게 전하고 싶구나'(신경림)

역사적 아픔을 머금은 조선백자 항아리로 운을 띄운 다니카와 시인의 슬픈 어조를 신경림 시인의 건강한 화답이 감싸면서 시작된 대화는 삶과 시대적 문제에 대한 주제로 이어졌다. 그리고 4월이 왔다. 세월호 사건이 터졌다.

'남쪽 바다에서 들려오는 비통한 소식/ 몇백 명 아이들이 깊은 물 속/ 배에 갇혀 나오지 못한다는/ 온 나라가 눈물과 분노로 범벅이 되어 있는데도 나는/ 고작 떨어져 깔린 꽃잎들을 물끄러미 바라볼 뿐'(신경림)

'숨 쉴 식(息)자는 스스로 자(自) 자와 마음 심(心)자/ 일본어 '이키(息, 숨)'는 '이키루(生きる, 살다)'와 같은 음/ 소리 내지 못하는 말하지 못하는 숨이 막히는 괴로움을/ 상상력으로조차 나누어 가질 수 없는 괴로움/ 시 쓸 여지도 없다'(다니카와 슌타로)

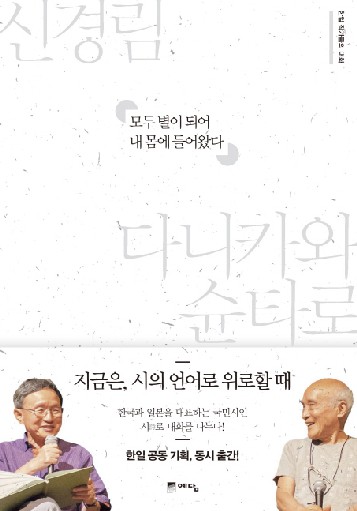

신경림 시인이 비통한 시를 쓰면 다니카와 시인이 위로의 말로 감쌌다. 주고받는 시가 늘어날수록 두 원로 시인의 우정도 쌓였다. 다니카와 슌타로는 4월23일 세계 책의 날을 기념하고 한국 독자들과의 만남을 위해 내한해 다시 신경림 시인을 만나 이야기를 나눌 예정이다.

"신 선생과 저는 태어나고 자란 환경은 많이 다르지만, 저는 신 선생 작품이 구체적인 리얼리티를 가지고 있는 점이 무척 좋습니다. 그런 게 일본 현대 시에는 별로 없어요."(다니카와 슌타로)

"다니카와 선생의 시에는 어린아이처럼 순진무구한 마음이 배어 있어요. 그것이 삶의 무한한 상상력을 자극하고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다."(신경림)

책에는 주고받은 대시뿐 아니라 두 사람이 서로의 대표작 중에서 좋아하는 시, 도쿄와 파주에서 만나 나눈 대화, 유년을 떠올리는 에세이 등이 담겼다. 160쪽, 1만2000원, 예담

- 기자명 김홍배 기자

- 입력 2015.03.21 18:37

- 수정 2015.03.21 18:38

- 댓글 0